スマートエコアイランド種子島「シンポジウム」

開催概要

本市は、過疎化や少子・高齢化が進展する中、平成26年8月から東京大学をはじめとして複数の大学や企業等と連携して先端的な技術や知恵を地域の課題解決に活かしながら持続可能な社会システムを構築しようとする「スマートエコアイランド種子島」構想に取り組んでいます。

今回のシンポジウムでは、これまで種子島で行われている最先端研究の事例や活動内容を紹介するとともに、地域がどのように変わりつつあるのか、また今後の可能性や未来への夢・希望といった新たな社会の姿を創造しました。

はじめに、東京大学総括プロジェクト機構「プラチナ社会」総括寄附講座 代表 大久保達也教授に これからの大学が担う役割「~プラチナ社会」総括寄付講座を例に~」と題し、基調講演をいただきました。

基調講演では、日本が環境・エネルギー資源問題・高齢化社会・成長と雇用・地域活性化等について、課題先進国であるが、それを解決することで課題解決先進国となり得ることが説明されました(小宮山 宏 三菱総合研究所理事長、東京大学元総長)。

種子島は、日本の中でもさらに課題が先進している地域であり、現在東京大学プラチナ社会総括寄付講座が中心となり、種子島をフィールドに様々な研究活動を行っていることが紹介されました。また、平成28年夏、冬に東京大学の学生(10名~50名)が種子島で体験活動を行うことが紹介されました。

続いて、東京大学総括プロジェクト機構「プラチナ社会」総括寄附講座 菊池康紀特任准教授から「種子島におけるスマートエコアイランドロードマップ」と題し、展望講演をいただきました。

展望講演では、地方創生などの国家戦略に対して、種子島でどのような戦略を立てるのか、その際、「ロードマップ(地図)・ビジョン(目的地)・シナリオ(予定する経路)」を用意し、可視化して議論する必要があること。そして、これからも種子島において社会実装のケーススタディを中心にした活動と得られた研究成果・技術・知恵を社会問題解決のために応用・展開していくことが説明されました。

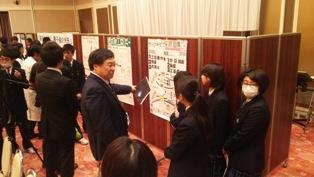

そして、東京大学、神戸大学、東北大学の先生方の特別授業を行っている、種子島高校2年1組からは、これまでの授業を踏まえ「高校生が描く、種子島の未来」とのテーマで、種子島の現状とこれからの取り組みを客観的データに基づき提案してもらいました。

初めに担任の宇都教諭より、「種子島における人材育成の試み」と題し、種子高生の置かれた環境、種子島高校におけるプラチナ社会(スマートエコアイランド種子島)に関するこれまでの取り組みの紹介がありました。

その後、2年1組の生徒たちがポスター発表を行いました。生徒たちは、RESAS(地域経済分析システム)や統計にしのおもてなどの客観的データに基づき、特別授業の中でも繰り返し説かれていた論理的思考によって分析と提案を行いました。

どの発表も鋭い視点からの分析と提案で、市としても高校生の提案を具現化したいと考えています。

その後、早稲田大学大学院 環境・エネルギー研究科 中垣隆雄教授から種子島での社会実装が想定されている「排熱を有効活用する蓄熱輸送システム~再生可能エネルギーを貯めて(ストレージ)賢く(スマート)使う種子島~」について、講演と実演がありました。

ゼオライトという物質を使い、余分な熱を貯め、熱が必要な場所まで輸送し、必要な分だけ使うという画期的なシステムについて、紹介がありました。

先生には、実際にゼオライトを持ってきていただき、乾いたゼオライトに水をかけるとその水が瞬時に沸騰する様子を間近で見せていただきました。

最後に、東北大学大学院工学研究科 化学工学専攻 北川尚美准教授から「廃食油を原料とする高品質バイオディーゼル燃料の製造」について講演と実演がありました。

北川先生が開発した方法は、廃食油から簡単に、とてもきれいなバイオディーゼルが製造されます。実際に、NPO法人こすもと共同で中割地区万波に製造装置を導入しもうすぐ本格稼働する予定です。

来場者のアンケートからは、「種子島の未来を考えるいい機会になった。」「実験をすることで新技術を実際に体験できてよかった。」「高校生がここまで深く勉強しているとは思わなかった。」「オール種子島で取り組む必要がある。」といった声が多数寄せられました。

市としても、種子島にない知識や技術を持つ大学や企業等連携し、市民と一緒になって「スマートエコアイランド種子島」を創造できるよう今後も継続して取り組むこととしています。

《日時》 平成28年3月6日(日曜日

《場所》 ホテルニュー種子島

《主催》 西之表市

《後援》 鹿児島県、中種子町、南種子町、種子島地域産業推進協議会、東京大学総括プロジェクト機構「プラチナ社会」総括寄付講座、公益社団法人化学工学会

プログラム

開会の挨拶

西之表市長 長野力

講演

基調講演

- これからの大学が担う役割~「プラチナ社会」総括寄付講座を例に~

東京大学総括プロジェクト機構 「プラチナ社会」総括寄附講座代表

大学院工学系研究科 副研究科長/化学システム工学専攻教授 大久保達也

最先端研究の実演

フリーディスカッションタイム

モデレータ 神戸大学 尾下講師

閉会の挨拶

副市長 坂元茂昭

- この記事に関するお問い合わせ先

-

経済観光課商工政策係

電話番号0997-22-1111(内線 271)

ファックス番号0997-22-0295

メールフォームによるお問い合せ